د. سيف الدين عبد الفتاح

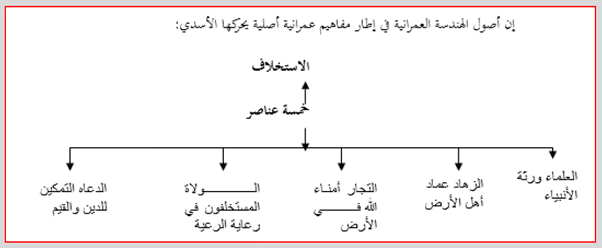

من الجدير بالذكر أن الحديث عن المدرسة الخلدونية العمرانية إنما يعبر عن امتدادات تتعلق بتواصل هذه المدرسة زمنًا وأفكارًا؛ سواء تعلق ذلك بالتملذة المباشرة لابن خلدون أو غير المباشرة حينما يُهتَم بهذه المدرسة موضوعات وقضايا من جانب ومنهجية نظر وتعامل وتناول من جانب آخر.

وفي هذا المقام تبدو لنا أهمية ذلك الإعمال لآلية الاستدعاء (1) لموضوع بعينه؛ ألا وهو بناء مقياس الفساد عند بن خلدون وامتداد زمني لهذه المدرسة؛ إذ يقدم بن خلدون مجال الريادة الفكرية بينما يشكل الأسدي مجال التلمذة المباشرة لابن خلدون، فإن الحكيم البشري يمثل عنصر امتداد وتواصل مع هذه المدرسة.

عملية الاستدعاء هذه لا تقتصر على هؤلاء وإنما تنتشر لتجمع بين عناصر تمثل شبكة الإسنادات المرجعية (الشاطبي، ابن خلدون، الأسدي، المقريزي، الخيامي، الكواكبي، مالك بن بني، الحكيم البشري وغيرهم) ممن يسهمون في وضوح هذه الفكرة التي نحن بصددها؛ ألا وهي الإسهام في معمار وبناء مقياس للفساد(2).

واقع الأمر أننا أمام إمكانيات- قياس الظواهر السياسية من خلال أدوات للقياس مقننة ومتدرجة، وتبدو في الحياة السياسية ظواهر بالغة الأهمية تظل في حاجة إلى قياسها يقع على رأسها الفساد؛ إذ يتناول موضوع قياس الفساد -ليس فقط معنى القياس أو طبيعته- وإنما كيفية بناء المقاييس وتحديد أوجه النقص والأخطاء التي تقع في القياس وكيف يتسنى للباحث تفادي أو تجنب وقوعها؟

أما عن طبيعة القياس للفساد فإنها ترتبط في أهم أعمدة تشييد المقياس بفكرة التعريفات الإجرائية التي تمثل إجراءات فعلية للقياس(3) تقوم بالربط بين مستوى التعريف النظري من جانب ومستوى التعريف الإمبريقي أو الواقعي الذي يمكن ملاحظته بالاختبار والمشاهدة من جانب آخر..

إن صحة القياس يلخصها السؤال:

“هل ما يتم قياسه هو فعلاً ما يراد قياسه؟”.

ومن هنا فإن صدق القياس يشتمل على مستويات ثلاثة:

(صدق المحتوي، الصدق الإمبريقي والواقعي، الصدق الهيكلي أو البنائي).

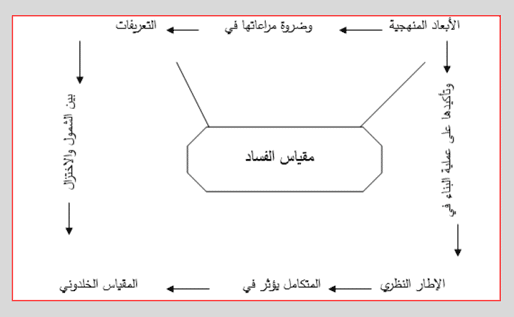

ضمن هذه الرؤية يمكن الانطلاق لذلك البحث في أربع نقاط تشكل أربعة أعمدة في تشييد معمار مقياس الفساد في المدرسة الخلدونية.

الأول- يتعلق بالاعتبارات المنهجية التي تحدد الظاهرة والمشكلة البحثية المرتبطة بها.

والثاني- التعريفات الإجرائية، وعالم المفاهيم الذي يرتبط بالتعريفات الإجرائية وإمكانات التأشير لها وعليها.

الثالث- الإطار النظري الذي يحدد إطار منهج النظر لظاهرة الفساد في امتداداتها وفي شبكية عناصرها.

الرابع- يتعلق ببناء المقياس والشروط التي يجب أن تتوفر فيه في إطار يسمح بالتكافؤ بين الظاهرة وكفاءة المقياس وفاعليته.

وفي سياق هذا الناظم الذي جعل من مقياس الفساد بؤرة تجمع بين هذه الأعمدة الأربعة، فإننا في النقاط التي تتعلق بالتعريف والإطار النظري وبناء مقياس الفساد لدى المدرسة الخلدونية قد آثرنا أن نقدم وجهات النظر السلبية في تعريف الفساد والتنظير له وبناء مقياس الفساد.

ومن هنا صدّرنا ذلك الجهد البنائي الذي مثله الحكيم البشري والأسدي وابن خلدون بما أسميناه “فساد التعريفات وفساد الخطابات واختزال مقياس الشفافية الدولية”.

أولاً- تصور الظاهرة والاعتبارات المنهجية المتعلقة بها:

من الجدير بالذكر أن عملية بناء المقاييس من العمليات ذات الأهمية في البحوث الإنسانية والاجتماعية؛ لأن ذلك قد يمثل إحدى نقاط الضعف في دراسة ظاهرة بعينها، ولا نجد من الظواهر التي تكشف عيوب القياس كظاهرة نموذجية مثل ظاهرة “الفساد”. ذلك أن هذه الظاهرة في عمومها تتسم بمجموعة من السمات تجعل عملية بناء المقياس لها عملية صعبة المنال في هذا السياق، وأهم هذه السمات:

1- أن ظاهرة “الفساد” ظاهرة كلية وشاملة

2- أما الخصيصة الثانية، فإن “الفساد” لا يمكن اختزاله بحال في جانب مادي منه وإهمال الشروط المعنوية فيه.

3- السمة الثالثة إنما تنطلق إلى أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة تعالج جانب ظاهر وجوانب خفية يحرص ممارسوه على أن يجعلوه خفيًا بحكم تلك الممارسات التي قد تقع تحت طائلة القانون أو تحت طائلة الحساب، ومن هنا سنرى أن الجانب الظاهر من تلك الظاهرة إنما يشكل في حقيقة أمره جانبا ضئيلا بالمقارنة بالمخفي أو المستور أو المسكوت عنه خاصة حينما يتعلق الأمر بالفساد الكبير الذي يصير مع تمكنه حالة مؤسسية تخلق ويترافق معها عمليات إخفاء الفساد فيما يشبه غسيل الأموال، وإن شئت الدقة غسيل الأفعال الفاسدة.

4- أما السمة الرابعة فإن كثيرًا من مظاهر “الفساد” لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بذلك الوصف خاصة إذا ما مارسته السلطة وحاولت أن تموه على الناس معاني ذلك “الفساد” وجعلته عسفًا وقلبًا تعبير عن إصلاح زائف ومتوهم ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (سورة البقرة: الآية11).

5- أما السمة الخامسة فإنما تتعلق بظاهرة “الفساد” وما يمكن تسميته “أخواته” الذين قد يشكلون شبكة فسادية من مثل الاستبداد، والترف، والجباية، والغش المادي والمعنوي، وكثير من الأمور التي تشكل أهم قابليات ذلك الفساد.

6- أما السمة السادسة فإنها تتعلق بذلك الترابط والتلازم بين عمليتين تتنافسان في هذا المقام بين فساد وصلاح، وبين إفساد وإصلاح، وبين مفسدة ومصلحة.

7- كذلك من أهم السمات التي ترتبط بهذه الظاهرة -وفقًا لهذه التصورات التي قد تهمل هنا أو هناك في مدرسة أخرى أو تبرر عناصر فساد من خلال وظيفيته أو قدمه- إنما تؤكد على أمرين مهمين: الأول- يتعلق بفساد تعريفات الفساد، والأمر الثاني- يتعلق بفساد الخطاب حول الفساد، وهو ما يشكل حالة إدراكية تعبر عن خللٍ في الرؤية قد يؤدي بدوره إلى فساد في تصور الظاهرة وما يترتب عليها من قياسات.

8- ومن هنا فإنه قد يتحرك إلى سمة أخرى تتعلق بفساد وقصور قياسات الفساد رغم أنها تعبر عن تأشيرات مهمة في هذا المقام، إلا أن غالب هذه القياسات إنما يتسم بعيوب تشير إلى التنقيص في هذا المقياس وإلى معايب التحيز (Bias)؛ ذلك أن معظم هذه المقاييس لا تنصرف فحسب إلى الجانب المادي في الفساد، بل إنها قد تسوغ هذا الجانب سياسيًا وأيديولوجيًا(5).

ومن هنا يبدو لنا أن فكرة الفساد حينما تتعلق بعملية القياس يتولد عنها إشكالات مهمة، يقع الإشكال الأول في مدخل القياس وفقًا للمدرسة السلوكية التقليدية التي جعلت من القياس غاية لا وسيلة

أما الملاحظة الثانية فإنما ترتكن إلى ذلك البعد الذي يحاول أن يصور الفساد كظاهرة اقتصادية أو مالية، ولا شك أن ذلك يقصي الجوانب الأخرى في الفساد

نستنتج من هذه العناصر الثمانية التي أشرنا إليها في هذا المقام أنه من الضروري أن يتكافأ المقياس مع طبيعة الظاهرة وأهم الخصائص والسمات المرتبطة بها، فيحرك بذلك عناصر قياس وتأشير يليق بالظاهرة وخطورتها ولا يمثل حالة من حالات اختزال الظاهرة وتبسيطها.

9- إن هذا الأمر إنما يشير إلى طبيعة دراسة ما يمكن تسميته بالتعقيد؛ ذلك أن سلوك الفساد لا يعد من السلوكيات البسيطة التي يمكن الاستدلال أو التأشير عليها من خلال مؤشرات ذات طبيعة جزئية أو بسيطة في هذا المقام “Complexity”(6).

10- إن القيام بهذا القياس الشامل والعام والكامل لظاهرة الفساد إنما يستدعي –وبالضرورة- مقياسًا مقارنًا له على نفس الدرجة من التعقيد والتشابك بما يمكن تسميته “مقياس الصلاح والإصلاح”. هذا التلازم بين القياسين يحقق تركيبًا أكبر في رؤية ظاهرة الفساد والإصلاح في تنازع وتدافع فيما بينهما يمكن في حقيقة الأمر أن نسميه “مقياس التدافع”(7).

تلك العشرة التي أكدنا عليها في مفتتح ذلك البحث تؤدي بنا إلى البحث عن موضوع في غاية الأهمية؛ ألا وهو نحو مقياس الفساد عند “ابن خلدون”، وهو أمر يجعلنا نتحدث عن بعض القضايا المنهجية في هذا المقام:

الأولى- أننا لا ننظر إلى “ابن خلدون” كعالم فذ أو كفرد داخل المنظومة التراثية، ولكننا في هذا المقام نتعامل مع ابن خلدون كمدرسة ومؤسسة يجب النظر إليها في كليتها وفي أدائها الذي يستحق اسم “المدرسة العمرانية”.

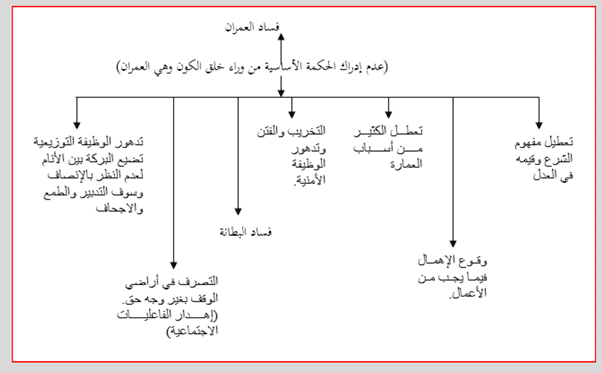

العمران عملية إصلاحية ارتقائية تقوم على قاعدة من عمارة الحياة وتشييد بنيانها، أما “الفساد” فهو خراب يهلك العمران ويؤدي إلى زواله.

ضمن هذه الرؤية العمرانية الكلية يجب أن ننظر إلى “ابن خلدون” ومدرسته الفكرية، وهذا ما يمكن أن نسميه آلية الاستدعاء المدرسي، تلك المدرسة التي تتمثل في “ابن خلدون”، و”الأسدي” و”المقريزي”.

الثانية- أن تكامل آليات الاستدعاء يفرض علينا استدعاء بعض مفكرين في غاية الأهمية أن نربط وأن ننظم فيما بينهم: “عبد الرحمن الكواكبي” يقع بنظرية في الاستبداد في مقدمة هذه الكتابات، والحكيم البشري يمثل عناصر استكمالٍ لا يمكن أن نغض الطرف عنها ونحن بصدد بناء الرؤية للفساد الذي يترتب عليها بناء مقياس لهذه الظاهرة.

الثالثة- وتتعلق بعملية بناء المقياس؛ ذلك أن المقياس يعرف بأنه سلسلة من المؤشرات التي تنظم الظاهرة المحددة ويمكن من خلال تنظيمها ترتيب الحالات موضوع الدراسة

ولا شك أن ظاهرة الفساد التي هي موضوع لدراستنا تعبر عن ظاهرة نموذجية في هذا المقام.

في هذا السياق قد يكون من الأوفق قبل أن نتحدث عن بنية وبيئة المقياس الخلدوني أن نتحدث عن رؤية نقدية لمقياس الفساد الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية وترتب على قاعدة منه الدول المختلفة عليه.

ثانيًا- تعريفات الفساد وفساد التعريفات:

كما يتأكد فإن إدراك الشيء فرع على تصوره، ووفق المفاهيم والتصورات حول الفساد يتكون الإدراك وتتكون الرؤية، وتبدو لنا المفاهيم في حقل الدراسات السياسية نموذجًا مهمًا لاكتشاف علاقات القوة المهيمنة وسياقات القوة المتحكمة بعملية البناء، ويبدو الأمر أكثر تمثيلاً لو تطرقنا إلى المفاهيم الحضارية الكبرى، تلك المفاهيم التي تكوّن -إذا ما انتظمت- رؤية متكاملة للعالم()، نظن أن مفهوم الفساد ليس بعيدًا عن هذا التصور.

فهناك تعريفات قانونية سياسية على تحديدها إلا أنها تستثني مستويات كثيرة تتعلق بالفساد؛ منها سوء استخدام الوظيفة العامة بغية تحقيق منفعة شخصية، وهناك “ثلاث صور لانتهاك الوظيفة العامة: الأولى في حال قبول أو سعي الموظف العام إلى طلب رشوة، والصورة الثانية في حال قيام أصحاب المصلحة بإغراء الموظف العام بالمال أو أي وسيلة أخرى للحصول على حقٍّ ليس لهم، أما الثالثة فتتمثل في حالة لجوء الموظف العام إلى المحسوبية والمحاباة لإعطاء حقوق أو مزايا على حساب الآخرين”(9).

والبعض يعرف الفساد بأجزاء أو صور أو أشكال تمثله؛ من مثل الفساد من منطلق رشوة، والفساد من منطلق المحسوبية، والفساد من منطلق المنصب العام (وهو الأكثر شيوعًا)، والفساد من منطلق شراء أصوات الناخبين(10).

وتنوعت اتجاهات تعريف الفساد بين اتجاه قانوني الذي تمثل في اتجاه الوظيفة العامة، واتجاه المصلحة العامة؛ إذ اعتبر الفساد سلوكًا ضارًا بالمصلحة العامة ويتضمن تحويل المصلحة العامة لتحقيق منافع ذاتية، ويأتي اتجاه الرأي العام والذي يعتبره البعض فيصلاً في تحديد السلوك الفاسد(11).

بل إن البعض تحدث عن “الفساد الملون” ما بين الفساد الأسود (الذي يحظى باتفاق الأغلبية على أنه فساد)، وهناك الفساد الرمادي (المختلف فيه وعليه) وهناك الفساد الأبيض والذي يمكن التغاضي عنه.

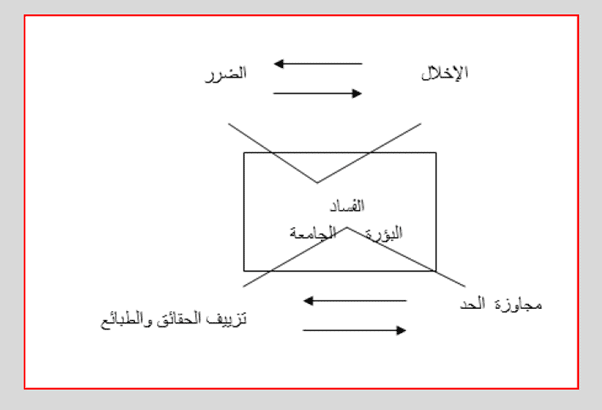

ومقارنةً بين مفهوم الفساد كما يُتناول في المعاجم العربية والمعاجم الأجنبية يتضح المعنى العام للفساد والشامل والقيمي؛ إذ يتميز مفهوم الفساد في اللغة العربية بالثراء والتنوع، وقد عرضها “لسان العرب” بأن الفساد نقيض الصلاح، وقد يكون الفساد عضويًا إشارة إلى العطب والعفونة، وقد يشير إلى تجاوز الحكمة والصواب، وفساد العقل، وقد يشير إلى فساد الأمور واضطرابها حيث أدركها الخلل، كما يشير معنى الفساد إلى الجدب والقحط، كما أنه قد يعني إلحاق الضرر، كما يشير الفيروز أبادي أن الفساد قد يعني أخذ المال ظلمًا(12).

والفساد جملة ضد المصلحة والصلاح، وإخلال واختلال وعدم اتباع للقواعد والأصول المرعية والمعايير الكلية ومجاوزة الحد ما بين إفراط وتفريط.

والحفظ من الفساد عمل سلبى وجب القيام عليه و به ودرء الأضرار المتعلقة به هو حفظ سلبى يتدافق معه نوع أخر من الحفظ الإيجابي ألا وهو جلب المصلحة أو النفقة و هو أمر يستقى معنى المدافعة فيه من خلال المدخل المقاصدي (13) .

لمفهوم الفساد تعريفات كثيرة ومتنوعة، فإذا عدنا إلى القواميس مثل قاموس أكسفورد وقاموس ويبستر، تجدها تتناول الفساد بمعان ثلاثة تتردد أيضًا في الكتابات السياسية، الفساد العضوي أو البيولوجي والفساد الأخلاقي، ثم الفساد القانوني أو فساد الموظف العام.

ويشير الفساد العضوي إلى التلوث أو التلف أو العفن. ويطلق في معرض وصف وإدانة تفكك الدول وسوء سيرة الحكام وغيرهم من المشتغلين بالعمل السياسي.

ويستخدم الفساد الأخلاقي بمعنى الانحراف وفقدان النزاهة والأمانة وتجاهل الفضائل أو مبادئ الأخلاق، وبذلك تتدهور طبائع الحكام والمحكومين وتنهار العلاقات الأخلاقية بين الفريقين من ناحية، وبين أفراد كل فريق من ناحية أخرى. إن المجتمع الفاسد، في عرف أصحاب المنظور الأخلاقي، تحركه المصلحة الخاصة فحسب، ولا يأبه بالقيم المدنية والمسئولية الاجتماعية ويتنافس أعضاؤه بشراهة في سبيل القيم الذاتية. هذه الحالة يواكبها على الصعيد السياسي غياب معاني الولاء والتعاون السياسي وكثافة اللجوء إلى العنف، فالسلطة تعتمد على مزيج من القمع الموجه ضد أعمال الاحتجاج الجمعي التلقائي، والرشوة بقصد استمالة أو احتواء المناوئين المحتملين. ويؤخذ على التعريف الأخلاقي للفساد قصوره عن بيان وتفسير بعض مظاهر الفساد وتجاهله لإمكانية تباين مدلول الفساد من مجتمع لآخر.

ويعني بالفساد القانوني أو فساد المنصب العام حث الموظف العام بطرق غير سوية كالرشوة على ارتكاب ما يعد إهدارًا لواجبات الوظيفة. وبذلك يتحصل جوهر الفساد في علاقة مشبوهة أو غير مشروعة بين شخص مكلف بأداء واجب عام، وشخص آخر يتوخى الحصول على امتياز ما بالمخالفة للقواعد والإجراءات المطبقة.

ومع تنامي الاهتمام الأكاديمي بموضوع الفساد السياسي إبان عقد الستينيات من القرن الحالي، ظهرت تعريفات جديدة لا تعدو في معظمها أن تكون بلْورة أو إعادة صياغة للفساد القانوني/ فساد الوظيفة العامة. إذ خضع الفساد بهذا المعنى للتمحيص والتعديل بهدف وضع تعريف للفساد يجمع بين العمومية التي تسمح بالدراسة المقارنة لظاهرة الفساد، والتجديد الذي يسمح بإجراء مشاهدات دقيقة عن الظاهرة في بلدان معينة. ونظرًا لاختلاف القوانين من بلد إلى آخر، خبت النظرة القانونية المحضة فيما ازدهرت الرؤية التي تعتد بفساد الوظيفة العامة. وفي هذا السياق، ذهب “ح. س. ناي” إلى تعريف الفساد بأنه “سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعًا إلى مكاسب خاصة مادية أو معنوية، أو هو سلوك مناطه انتهاك القواعد القانونية بممارسة أنواع معينة من التأثير تستهدف تحقيق منفعة خاصة. وتتمثل أبرز تجليات هذا السلوك في الرشوة (تقديم العطايا لشاغل المنصب العام بهدف تلويث ضميره وذمته)، والمحسوبية (أولوية القرابة أو الصداقة أو الانتماء الديني أو الجغرافي.. إلخ، على الكفاءة والاستحقاق في إسباغ النعم وأداء الخدمات) ونهب المال أو استخدامه بصورة غير مشروعة جريًا وراء منافع ذاتية.

هذا التعريف، على شموله وقبوله من كثيرين، لا يخلو من بعض الغموض. فالسلوك الفاسد لا يكون فقط بإتيان فعل غير مشروع في سياق مباشرة الوظيفة العامة، وإنما يكون أيضًا بالترك أو الامتناع عن الفعل حالما ينبغي القيام به (حمل الموظف العام على عدم تنفيذ قانون معين). من ناحية أخرى، يستبعد التعريف من دائرة الفساد نشاط جماعات المصالح ما لم تلجأ إلى الرشوة في سبيل أهدافها، وكذا سلوك الحكومة التي تحابي بانتظام مجموعة إثنية أو منطقة معينة في توزيع الموارد العامة.

وعلى الرغم من وجاهة تعريفات الفساد من منظور القانون/ الوظيفة العامة، إلا أنها تعاني من قصور. فالقانون ليس من صنع الملائكة وإنما من صنع البشر، وبالتالي فهي تأتي تعبيرًا عن مصالح القابضين على زمام السلطة والقوى الاجتماعية التي ينتمون إليها. من ثم، فإن التغير في هيكل النخبة الحاكمة يواكبه تغير القوانين، وبالتالي في الأساس القانوني لماهية السلوك المشروع والسلوك الفاسد، فما كان مشروعًا في ظل حكومة ما قد يصبح فاسدًا في ظل حكومة أخرى. كما أن القوانين تختلف من بلد إلى آخر بما يعني أن السلوك المشروع في بلد معين قد يكون فاسدًا في بلد آخر.

بناء على ما تقدم، يبدو تهافت التعريفات المبسطة للفساد لكونه ظاهرة مركبة ومتداخلة مع مختلف دروب السلوك السياسي والإداري، وغير منعزلة عن السياق المجتمعي الشامل. لهذا لا يصح الاعتماد في تعريف الفساد على مدخل واحد، وإنما يتعين تأسيس هذا التعريف على الجمع بين المنظور القانوني/الوظيفة العامة، ومنظور المصلحة العامة، ومنظور الرأي العام قدر الإمكان.

وما يصدق على التعريف يصدق على المعالجة.

فالفساد السياسي ينتج آثاره السلبية على مختلف جوانب النظام القائم، وهذا يعني تغييبًا للديمقراطية بشقيها السياسي (المشاركة)، والاقتصادي (العدالة التوزيعية)، وإضعافًا لولاءات الأفراد وانتماءاتهم، وأخيرًا تهدد استقرار النظام ببعض صور العنف السياسي؛ ومن هنا فإن التضييق على الفساد يقتضي تحركًا على هذه الأصعدة كافة من سياسية واجتماعية-اقتصادية وثقافية، فضلاً عن الصعيد القانوني بوضع الضوابط المناسبة التي ترد ضعاف النفوس عن كل انحراف محتمل(14).

وبعد هذا الاستعراض لمفاهيم الفساد المختلفة التي تنحو إلى تضييق مفهومه وحبسه ضمن تصنيفات هي أقرب إلى المستوطنات التخصصية منها إلى الهدف الأصلي لفهم الظاهرة بشكل أدق وأعمق وأكثر تفسيرية وقدرة في تأسيس مناهج نظر وتعامل وتناول لها وكل ما يتعلق بارتباطاتها أو بعناصرها أو جوانبها المختلفة، هل يكون مشروعًا أن نتساءل: هل تقدم هذه التعريفات المتأخرة رؤية متقدمة لظاهرة الفساد، أم أن العكس هو الصحيح؟ فقد ظل البحث عن التعريفات لفترة طويلة يسود الحوار حول سياسة ومفاهيم الفساد، ولقد انتهت المفاهيم الكلاسيكية، وربما الأصح انزوت، تلك المفاهيم التي تركز على حيوية أخلاقيات المجتمعات ككل ليحل محلها تعريفات التصنيف السلوكي الجديدة التي تقاس بموجبها أفعال معينة على أساس مجموعة متنوعة من المعايير(15).

وبدا هؤلاء الأخيرون (السلوكيون) المضيّقون لمفهوم الفساد يؤكدون أنهم يبغون الدقة، والدقةُ لديهم تُنال عن طرق اقترحوها؛ منها:

الأولى– أن تضييق مساحة المفهوم يسمح بالدقة في التعامل والتناول.

الثانية– أن القياس أهم مداخل دقة التعامل مع الظاهرة.

الثالثة– أن الابتعاد عن القيمة هو المدخل الأساس لضمان الدقة.

الرابعة– أن دراسة أجزاء الظاهرة أكثر فاعلية من الدراسة الكلية.

وبدت هذه الطرق جميعًا طرقًا مأمونة تتغيا الدقة والتدقيق، وواقع الأمر أن هذه الرؤية تبحث عن دقة متوهمة ضمن افتراضات تؤسس منهج نظر لهذه الظواهر تقف عند حد سطح الظاهرة ولا تغوص في أعماقها، وتفترض أن “القيمي” قد يستعصى على القياس، وما يستعصي على القياس يُنفى عن الظاهرة(16)، وأن فهم الجزء ممكن بدون الاستبصار الكلي، وبدت هذه الدقة المتوهمة تهمل جانبين يسهمان في فهم الظاهرة موضع البحث:

أولهما– رؤية الظاهرة على ما هي عليه، وهو حد العلم كما يراه المناطقة وعلماء المسلمين، وأن أي دعوى تفترض الدقة في سياق رؤية الظاهرة على غير ما هي عليه، فشأنه كمن أراد أن يصل إلى مكان معين، هذا المكان معروفة الطرق التي تؤدي إليه، إلا أنه اصطنع طريقًا لا يوصل إلى المكان، ولكنه -وفق رؤيته- يبدو طريقًا مأمونًا ويسيرًا وقصيرًا. فالعمل لا قيمة له إلا إذا كان منسوبًا إلى غايته، فالأمور بمقاصدها، والوسيلة إن فقدت الغاية (القبلة والبوصلة) فقدت قيمتها ومعناها. إن هذا أمر أورث تصورًا للظاهرة على مستوى التعريف والتناول يتسم بالنقص والقصور.

ثانيها– إن التعويل على المؤشرات الظاهرة -رغم دلالته- إلا أن مقدرته التفسيرية تصير في حدها الأدنى، خاصة إن لم تكن خطوة ضمن خطة تهدف إلى التعرف على مكنون الظاهرة وعمقها: العوامل والأسباب، والأغراض والمظاهر، البيئة وتأثيراتها المتبادلة بالظاهرة وفي الظاهرة وعليها.

ومن هنا لا يصح البحث عن الدقة مفصولة عن الظاهرة ذاتها والغرض من دراستها وتحليلها، فبين الدقة في الممارسة البحثية والعمق التحليلي صلة ليس لأحد أن يتصور أن يتحقق أحدها على حساب الآخر.

رغم أن د. إبراهيم شحاتة يشير إلى ضرورة أن نتعامل مع مفهوم الفساد بمعناه الواسع(17)، إلا أنه لم يجر في توسيعه إلى مدى أبعد بما تتيحه السعة اللغوية والحمولة الدلالية، والأمر الذي يسمح بأن يجعل النظر إلى الفساد نظرًا كليًا جامعًا هو الكفيل بدراسة الفساد على هذا المستوى الشامل واقتراح استراتيجيات هي من الشمول بمكان في هذا المقام، تتلاءم مع اتساع مفهوم الفساد وقدراته على الانتشار السرطاني في كيان المجتمع والسلطة والنخر في شبكة العلاقات فيما بينهم.

كما أن هذا النظر الكلي هو الذي يفيد في النظر الاستراتيجي لرؤية الفعل (وصفًا وحالاً وتطبيقا ومآلاً واستقبالاً..”، هذا النظر الاستراتيجي هو الذي يؤسس عناصر نظر كلي لا ينفي زواية الاهتمام التخصصي إلا أنه يسكنها في فهم الظاهرة ولا يحرك عناصر التنازع التخصصي في دراسة ظواهر، صارت بحكم تعدد جوانبها أحد عناصر الرؤية الكلية الشاملة.

والظاهرة الشاملة –خاصة السلبية- إن لم تكن مواجهتها شاملة انحسر الإصلاح فيها، ودفعت متوالية الفساد متوالية الإصلاح، ومكنت لزيادة الفساد وتأسيسه.

ومن هنا فإن تضييق مفهوم الفساد وحصره في أحد أشكاله ليس مجرد خطأ علمي أو فساد في التعريف والتصنيف، بل هو حالة مواتية لما يلي:

* لقصور المعرفة للفساد طبيعة وأبعادًا وأشكالاً ومجالات وحالات وعمليات وعلاقات ومؤسسات وأطرافا وفواعل فيه ومصالح تتكون وتتأسس منه، وهو ما يؤدي إلى ما يمكن تسميته “دورة تمكين الفساد” والتي يمكن لها -مع طول الأمد وقسوة القلوب وتبلد الحس الجماعي وميراث من اللامبالاة- أن تترك الفساد يرعى ويترعرع(18). وهذا التراكم يكون “مجتمع الفسق” في إطار علاقات فرعونية فاسدة: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)

* وهو كذلك حالة مواتية لاستمرار ممارسات الفساد، فإن النظر الجزئي المتوهم لكلية غالبًا ما يكون نظرًا عليلاً وكليلاً، نظرا أعشى، تحركه عناصر قصر النظر وربما قصوره، وهو ما يمكن -مع عدم الفطنة- أن يؤدي إلى تمرير الفساد من قنوات قد تهمش في التفكير أو في مناهج التفسير والتناول والتعامل. وهو نمط من التفكير يدخل ضمن سياقات منهج التفكير الذي يرتبط بالحالة السلبية في التفكير والتدبير: ” كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا” {16/92}(22).

وربما أن هذا التجزيء يغري بالتعامل مع أصول المواجهة والمقاومة للفساد (المظاهر والأشكال) على النحو الجزئي، وكم من عمليات إصلاح وُجهت بالفشل لأنها ظنت أن المواجهة الجزئية ناجعة في هذا المقام، مع استمساك كل أداة بدورها في استراتيجية الإصلاح بما يورث ضيق النظر وزواية الاهتمام، والأمر المهم في هذا المقام يعني تكافل الأدوات واستطراق التأثير الإصلاحي كما يستطرق التفسير الإفسادي….

وهو أبعد من ذلك قد يوفر البيئة والقابلية لمقولات تسويغ الفساد أو ترويج لبعض عناصره أو جوانبه، وهي مقولات ترد في الخطاب المحيط بالظاهرة، تحاول الترويج للفساد “بالقطعة” أو بالحجج الجزئية، فإن تجزئة الحجة بالنسبة للفساد، أو عدم الانطلاق من أصل الفساد الهادم والناخر لكيان المجتمع، وعدم تحريم الفساد بكل أنواعه وأشكاله وجوانبه ومجالاته، إنما هو مدخل لتمرير الفساد، والإصلاح يخبو بمقدار ما يمكن للفساد، ويفعل بمقدار ما يهمش الفساد أو يحجم.

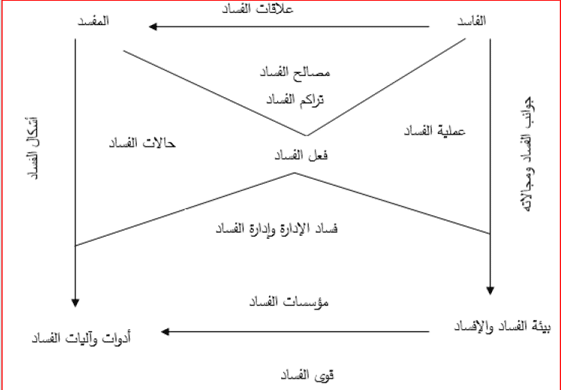

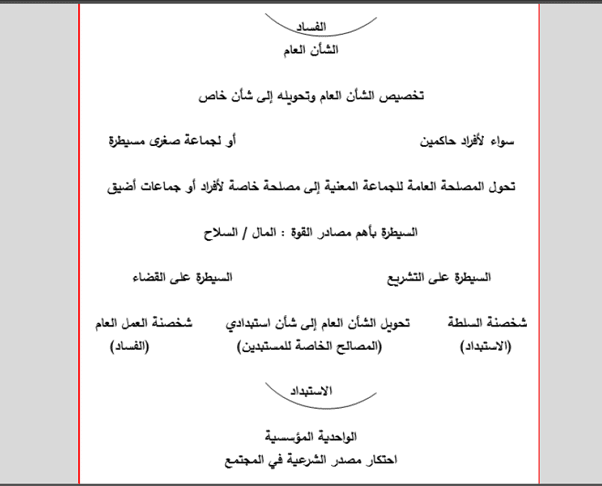

مؤشرات الفساد لدى الحكيم البشري:

أولاً تعريف الفساد:

- ظاهرة الفساد أعم من أن تكون قاصرة على الجانب المالي مهما كان الجانب المالي يمثل الغالب من حالاتها.

- الظاهرة لا تلازم فقط تخصيص الموارد الاقتصادية أو توزيع العائد الاقتصادي، إنما تعم وتشمل تخصيص “الشأن العام” برمته، وتحويل الشأن العام للجماعة إلى شأن خاص سواء لأفراد حاكمين أم لجماعة صغرى حاكمة ومسيطرة.

- الفساد فرع من ظاهرة شخصنة الشأن العام وتحويل الشئون العامة إلى شئون خاصة في بواعث إصدار التصرفات العامة، وفي تحقق ثمرات هذه التصرفات.

غاية الأمر ألا يقتصر الأمر على الفساد المالي بذلك، وإنما يتعامل مع الظاهرة في عمومها وفي امتداداتها غير المالية، أسبابًا ونتائجًا. وهو يتعامل مع مؤسسات الدولة القائمة على أعم الشئون العامة وأكثرها شمولاً بالنسبة إلى الجماعة السياسية والجماعات الفرعية المتصلة بها، على تنوعها وتداخلها(24).

الفساد إذن ظاهرة تتعلق بتحول الشأن العام للجماعة إلى شأن خاص لفرد أو أفراد أو لجماعة صغرى. وهو كذلك تحول المصلحة العامة للجماعة المعنية إلى مصلحة خاصة لأفراد أو لجماعات أضيق.

إن الشبكية المؤسسية هي التي تلخص الوضع الأساسي لبناء الدولة التي ترعى مؤسساتها الصالح العام. ويمكن القول إن الحكومة أو “جهاز الحكم” يتضمن أعظم قدر اجتماعي من المال والسلاح، ويقوم بذلك الاستبداد لا محالة، إلا أن تواجد أجهزة في الحكم لا تحوز مالاً ولا سلاحًا وتكون هي المسيطرة على مَن يحوز المال والسلاح (مصادر القوة)؛ وهي أجهزة التشريع والقضاء _أي الأجهزة الحارسة لشرعية استخدام المال والسلاح وما يتفرع عن هذه الأجهزة من تشكيلات ومؤسسات_ تكون قادرة فعلاً على الإمساك بزمام من يحوزون المال والسلاح، فإذا لم يحدث ذلك تحول الشأن العام إلى الاستبداد، وأنتج الاستبداد سيادة الصالح الخاص للمستبدين وهو ما يمكن أن نسميه “بشخصنة الدولة أو بشخصنة السلطة أو بشخصنة العمل العام”، وفي هذا المقام يمكن الربط بين الاستبداد كبيئة حاضنة لعمليات الفساد.

ومن أعظم الفساد _على ما يؤكده الحكيم البشري_ أن تحمل سلطة الاستبداد سيف المعز وذهبه وقدرته التنظيمية الهرمية الهائلة، وأثره غير المقاوم في استتباع الأجهزة كلها من داخلها وبواسطة رجالها أنفسهم، ويتسرب إلى أفرادها باختيار الأساسي منهم وترجيح نفوذ الأطوع، وذلك لتتحرك الإدارة الذاتية لكل جهاز من داخله وبما يتناسب مع متطلبات السلطة المنفردة، فتقوم الواحدية المؤسسية للدولة حيث لا تسود الشخصنة فقط، ولكنها أيضًا تستلم الشرعية في المجتمع فتظهر لا بحسبانها مصدر القوة والجبروت فقط، ولكن بحسبانها أيضًا مصدر الشرعية في المجتمع كله(25).

ثالثًا- الإطار النظري للفساد: الأساطير التفسيرية للفساد

الخطاب حول الفساد وفساد الخطاب:

لا يعنينا في هذا المقام أن تدور كلمات على ألسنة النخب السياسية أو المعارضة السياسية تتراوح ما بين تبرير حجم الفساد، أو الاتهام بالفساد، فذلك خطاب -ولطبيعة الظاهرة- له مبرراته ومسوغاته. إن النخب السياسية المستقرة في الحكم لابد أن تدفع عن نفسها تهم الفساد، فإن كان باديًا للعيان فعليها على الأقل التهوين من حجمه والتقليل من آثاره..

إذ إنه في جانب يعني أن فائض السلطة غالبًا ما ينتج ويولد فائضًا للكلام والخطاب، فالسلطة تحتكر أدوات القوة وممارستها، وتحدد أصول الشرعية ومعاييرها، وتحدد مقاييس المواطنة الصالحة من عدمها. هذا ما تعرفنا عليه في سياق الدولة-القومية الحديثة. أما في الجانب الآخر فإن التطلع إلى السلطة والصراع من أجل الوصول إليها ينتج فائض كلام؛ لأن نمط السلطة يعبر عن “إغراء السلطة” الذي لا تنتهي تأثيراته عند حدود، وغاية الفساد في هذا الخطاب أن تهون سلطة ما من حجم الفساد أو تهمش الاهتمام به، اعتقادًا منها أن ذلك يفت في شرعيتها، وأن تحمل القوى المتنافسة (خارج السلطة) خطابًا عينه على السلطة وينزوي فيه الاهتمام بالمجتمع وبكيان العلاقة السياسية وإصلاحها.

خلاصة القول: إن فائض السلطة ينتج فائض كلام يشكل -في معظمه- توجهات الخطاب السياسي(26). إذا كان ذلك ينطبق على قضايا وظواهر متعددة، فإن “خطاب الفساد” حالة نموذجية في هذا المقام.

فإذا كان هذا ما لا يعنيننا في هذا المقام، فما الذي يعنينا إذن بالحديث عن الخطاب حول الفساد وفساد الخطاب؟

إن ما يعنينا حقًا هو أن ينزلق الخطاب البحثي والأكاديمي إلى ذات المقولات التي ترتبط بالخطاب حول الفساد؛ فيضفي على تلك المقولات من هيبة العلم وجلال البحث ما ليس فيها وما ليست منها، ومن هنا فقد يكون من المفيد رصد هذه المقولات الخمس(27) التي من الواجب ألا تذكر في بحوث علمية من غير تدقيق أو تعميق، ومن غير حيثيات ترتبط بها؛ ذلك أن الخطاب السياسي المسيس قد جعل هذه المقولات تنوء بحملها، وحمّلت أكثر من سعتها وحمولتها الدلالية، وصار فهمها ضمن تبعية الأكاديمي للتسييس من أخطر مداخل الترويج لظاهرة الفساد وتسويغ مساراتها؛ سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد؛ ومن ثم استحق ذلك اسم “فساد الخطاب” حول “الفساد”.

أولى المقولات في خطاب الفساد هي أن الفساد ظاهرة قديمة، وقدمها يعني حتميتها، إن كل المجتمعات قديمها وحديثها يعرف ظاهرة الفساد. وهذه المقولة صحيحة فيما تحمل من تقريرات ولكنها ليست بالكلمة التامة، فإن قدم الظاهرة لا يضفي عليها حجية في الوجود والانتشار أو الإبقاء عليها، وأن التقادم بصددها لا يحولها إلى “حق” لأنها مضادة لأصل الحق نفسه، وتكر عليه فتنفيه، وقد يكون الفساد كظاهرة ترتبط بالاجتماع البشري والإنساني والسياسي حتمي الوجود، فليست هناك من مجتمعات خالية منه إلا في تصور بعض الفلاسفة المثاليين في يوتوبيتهم أو مدنهم الفاضلة، وحتى هؤلاء لم يقرروا هذا المعنى بإطلاقه، وإذا كان الفساد حتمي الوجود، فأكثر حتمية منه مواجهته ومقاومته ومكافحته، تدلنا على ذلك سُنة التدافع الماضية الهادفة إلى التنبه لمصادر الفساد وتتبع أشكاله. ومن هنا كانت الإشارة من العلماء إلى أن الحق قديم، وأن الضرر والفساد لا يتقادمان؛ فيسقطان.

ومن هنا وجب صياغة هذه المقولة –أو إن شئت الدقة إعادة صياغتها- بما يقرر الحق في الواقع لا بما يقر الفساد أو يمضيه، فالمقولة إذن: إن مقاومة الفساد تدافعًا من السنن الماضية في خلق الله والعلاقات فيما بينهم(28)، مهما كانت قديمة في الواقع، أو حتمية في الوجود. فالقدم لا يعطي حجية للفساد، والسنة القاضية الماضية هي التدافع لا الوجود الحتمي للفساد في الواقع.

أما ثانية هذه المقولات في خطاب الفساد فهي أن الفساد ظاهرة عامة وعالمية، وهي مقولة تتساند مع سابقتها، فإن كل كائن في كل مكان يستطيع أن يقول هذه الكلمة وهو صادق، والمشاهد تدل عليها والأخبار تتوافر في نقل حوادث وحالات الفساد في كل الدنيا وفي كل الدول تقدمت أو تأخرت مع تفاوت في درجة الفساد وحدته. ويبدو أن الحجة في هذه المقولة تكمن في توجيه النظر إلى انتشار الفساد وذيوعه، هذه الحجة هي الأخرى لا تضفى حجية على الفساد وجودًا أو استمرارًا، وعالمية الفساد وانتشاره دلالة على خطورته تراكمًا وتأثيرًا، وبمقدار انتشار وعمومه، وبمقدار عالميته يجب أن تستنفر الجهود لمكافحته ومواجهته ومقاومته. إنها -على عكس ما يقصد بها من يريد أن يسوغ للفساد وجودًا وانتشارًا- يجب أن تكون مقولة استنفارية، ومن جملة هؤلاء من يستمسكون بشرعة الإسلام ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إذا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (سورة الأنفال: الآية 24)(29).

إن حشد الطاقات الفاعلة والمتكافلة يجب أن يكون مقصود هذه المقولة، ومن هنا وجب تكملة هذه المقولة الصادقة لفتًا إلى المقصود منها بعد أن أُسيء استخدامها لترويج باطل الفساد، فالفساد ظاهرة كلية وعامة وعالمية تستحق استنفار الجهود لمقاومتها على نفس المستوى التي تنتشر فيه الظاهرة، وأن الإصلاح يجب أن يكون كليًا وشاملاً وعامًا وعالميًا.

أما ثالثة هذه المقولات فهي أن الفساد يمكن أن يكون وظيفيًا، والفساد كظاهرة يمكن أن يقوم بدور إيجابي في توازن واستقرار المجتمع، هذا بعض مما تقول نظرية الوظيفيين: للفساد وظيفة، ليس هذا فحسب بل وظيفة إيجابية(30)، وأنه قد “يصلح”(!) بعض الاختلالات المجتمعية من مثل إعادة توزيع الثروة، وبدلاً من الحديث عن ضرورات التدوير الصالح للمال والثروة سنرى التدوير الفاسد للثروة، وأن لذلك أساليب من مثل الرشاوى الصغيرة في الإدارة وغيرها من مؤسسات. وهنا يصل الأمر إلى قمة “التعفن التنظيري” الذي ينظر للمنفعة الحالة للفساد، ولا ينظر إلى ما يورثه من خراب على المستوى العام، وما يعنيه من أبعاد قيمية وأخلاقية تشد عناصر شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية بين عناصر وقوى المجتمع المختلفة.

وهذه المقولة الفاسدة تحتاج منا إلى ضرورة نسفها من الأدبيات النظرية، الأمر لا يتعلق بإعادة الصياغة ليكتمل البيان أو البلوغ المقصود، بل هي تجعل من الواقع الفاسد حجة وحجية تستند إلى حساب المنافع الآنية وربما الفردية والجزئية، هذا ما يمكن أن ينتجه علم خال من القيم على دعوى المدرسة السلوكية والوظيفية، إنه يقيم حججه في سياق “المنافع المتوهمة” و”المصالح الزائفة”. أين هذا من صياغة شبكة العلاقات المجتمعية على قاعدة من الصلاح والإصلاح؟!!

أما رابعة هذه المقولات فإنما تشير إلى “نسبية الفساد” حتى يمكن تمرير بعض أشكاله، وتسويغ بعض عناصره، وتسريب كثير من وسائله، والدعوى تقول “إن الفساد -ظاهرة وتعريفًا- ظاهرة نسبية تتأتى نسبيتها من اختلاف الثقافات، فما يعد فسادًا في مجتمع ما أو ثقافة لا يعدو كذلك في مجتمع آخر أو ثقافة مغايرة..()، وواقع الأمر أن هذه المقولة تخلط بين تعريف الفساد وبين بعض أشكاله وفقًا لطور المجتمع وتطوره وحجم معاملاته وعلاقاته. إلا أن الفساد -تعريفًا وقيمة وجوهرًا- ليس إلا معنى سلبيًا مدمرًا في جوهره وآثاره. ومن هنا كانت الرؤية التي تقوم على إطلاقية القيمة ونسبية الأشكال في مواجهة رؤية أخرى لا تقوم إلا على قاعدة من إطلاقية النسبية “تموه على أشكال الفساد”، فلا تكون فسادًا، ومن أفسد الفساد أن تُدعي الإطلاقية في غير مكانها وترسخ النسبية في غير مقامها. وهو أمر يؤثر في عشوائية الرؤية للظواهر، وفوضى المواقف منها، وإمكانات تجزئة الظاهرة بما يدلس عليها وعلى المواقف القيمية والتقويمية منها(31).

ثم تأتي المقولة الخامسة والتي تسود خبرات التنمية في العالم الثالث، وهي أن الفساد غالبًا ما يرتبط بأوضاع انتقالية، ومن ثم تبدو هذه المقولة ترتب نتيجة تسوغ وجود الفساد في الخبرات التنموية ذات الطابع الانتقالي، وأن تزايد الفساد وانحساره رهن بتلك المرحلة الانتقالية، وهي مقولة صيغت ضمن كتابات التنمية السياسية ونظريات التحديث، حينما أطلق عليه دانيال ليرنر: “المجتمع الانتقالي”(32). وفساد هذه المقولة يتأتى من دعوى تأقيت الفساد وارتباطه بالمرحلة الانتقالية، وفساد مفهوم “المرحلة الانتقالية” ذاته والذي يعبر عن تسويغ شديد الخطورة لظاهرة الفساد وأشكالها.

فالفساد -في الجوهر- وجبت مقاومته ومدافعته من كل طريق وفي كل وقت، بل وجب أن تصحبه منا ثقافة إنذار وتنبُه تحرك طاقات المجتمع لمواجهته مهما كان قليلاً أو نادرًا، ومهما كان صغيرًا أو مستصغرًا، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. وهناك فرق بين معنى “المرحلة الانتقالية” ومعنى حكمة وسنن التدريج في عمليات التغيير والتدبير والإصلاح، فإن التدريج -وفق مقصوده- يراد منه أن يكون اجتثاث الفساد أنجح، وإجراءات الصلاح والإصلاح أرسخ وأمكن، والبون شاسع ما بين النظرتين والموقفين.

أما عن مفهوم “المرحلة الانتقالية” الذي أطلق من غير حد أو قيد، فإنه أحد عناصر الخطاب المسوغ للفساد.. وتبدو كثير من أنماط السلطة في دول العالم الثالث تتحرك صوب هذه المقولة التي تسوغ وجود المفاسد والسلطات الفاسدة معًا، فإنه لا يخطر على بال كثير من هذه السلطات ما هي “المرحلة الانتقالية”؟!، وما هي “مرحلة عنق الزجاجة”؟!، وكأن المرحلة الانتقالية مستمرة وحتى يوم القيامة، أو أن الزجاجة ذات شكل عجيب: كلها عنق؟!

واتُخذ ذلك تسويغًا لوجود الفساد وتسويفًا لمقاومته، ونحن نظن أن ذلك من جملة المقولات الفاسدة في الجوهر والغرض، وأنه فائض التلاعب باللغة والكلمات في الخطاب.

هذه الأساطير التفسيرية في حاجه الى مراجعة كلية شاملة لأنها تعوق أحكام البناء النظري وتمارس فساد بحثيا يؤثر على ظاهرة الفساد بحثا و درسا وصفا ورصدا وتصنيفا و تحليلا و تفسيرا و تقويما.

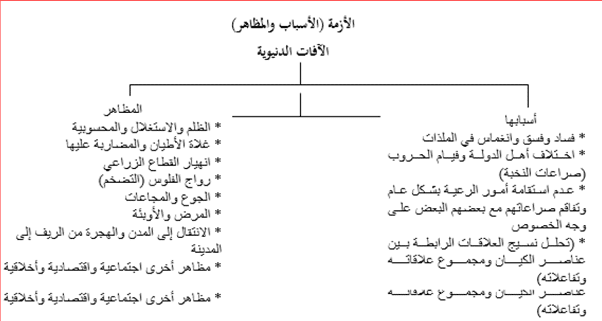

الإطار النظري لدى الأسدي وتوليد مؤشرات الفساد

من الأهمية بمكان أن نؤكد على المعنى الكلي للفساد الذي يتبناه الأسدي؛ حين يؤكد أن التفريط في تدبير الدول مبدأٌ للفساد، وإذا أضيف للتفريط إطار الراحة، والاستهانة بالمشورة، وعدم قبول النصيحة، والاتكال على البخت، لم تلبث –إن استمرت- أن تخرب البلاد وتزول على أقبح فساد (33).

والأسدي يجعل من “المفهوم الفسادي” مفهومًا شاملاً عامًا؛ فيؤكد أنه قد تبين “أن التخريب في العالم من الفساد المنهي عنه عقلاً وشرعًا، وكل عمل أو نقل يحصل بسببه نوعٌ من أنواع التخريب ونقص في العمارة فهو من جملة الفساد المنهي عنه”. (34)

ومنه ما أسماه الأسدي بحدوث الحوادث؛ والتي هي عبارة عن إشارات إلى المجالات التي يطولها الفساد. أول هذه الحوادث والتأشيرات إهمال ما يؤخذ من المال على وجهه، وتجديد أسماء الأموال التي تؤخذ على غير وجهها، وخلط المال الحلال بالمال الحرام.

“… وفي الظاهر أن هذه الأموال المحصلة بهذه الوجوه الخبيثة مصالح للسلطان ومعونة للأعوان، وفي الباطن إنما هي فساد، وظلم، وتخريب، وفسوق وعصيان، وعوايد رديئة. وقد ظهرت واستمرت، وصارت من القواعد لتخريب البلدان” (35).

“وثانيها- تضييع الكثير من بلاد المسلمين وأراضيهم على أسماء ومسميات يشتركون في استيلادها: المستحق وغير المستحق”.

“… ودار في كثير من القرى والأماكن والديار، وضاع بسبب ذلك ما ضاع، ودثر ما خرب من البلاد والضياع، لعدم النظر بالإنصاف، وسوء التدبير والطمع والإجحاف. وهذه الحوادث كلها من جملة الفساد على كل تقدير.

“أما ثالثها فوقوع الإهمال في العوائد المتعلقة بالتجار والمسافرين والمترددين من سائر الأطراف والممالك، وما تجدد عليهم من الفوائد التي لم تكن كذلك”.

“… وبتجديد الحوادث الرديئة والمظالم على التجار، تفرق الاجتماع، وقل المتحصل ونقص الربح وضاع، وقلت الطمأنينة، وساءت القالة، وكثر الكلام، وضاقت المعايش وانكشفت الأحوال، وعظم الخصام، وانتقضت الأمور، وانتقصت العشور مع نقص الزكاة، ووقع الهلاك وانقطع الإدراك، من نقص فوائد الخضراء وقلة الحماة.

أما الرابع: فوقوع الإهمال في تفقد الأراضي والبلاد وما يتعلق بها من صلاح وفساد”. (36).

ويطرح الأسدي خطة لمواجهة الفساد؛ إذ يربطه بأحوال الناس من ضرورات النظر في حال كل مسكين وفقير ومحتاج، وقيام ذلك على قاعدة من عدل الملوك والنظر في حال الرعايا بالرحمة والسياحة وحسن السلوك؛ إذ المطلوب من قيام الملوك تفقد أحوال البلاد والرعايا بالنظر التام، والفحص الصحيح، ومراجعة أمور الشريعة، والأحكام الواجبة، والسياسة المحكمة في تعديل الممالك وعمارة البلاد. (إذا كان هذا -في عرف الأسدي- عملاً إيجابيًا فإنه لابد أن يستصحب مع ذلك عملاً سلبيًا في مكافحة الفساد “بإزالة أسباب الفساد”، وقطع أصول المفسدين وفروعهم، واستئصال مادتهم، ومعاملة الرعية بمعاملة الطبيب الحاذق بما يستلزمه من تدبير الأصحاء بالأمور الملائمة لحفظ الصحة، ومعالجة المرضى بإخراج المادة الفاسدة واستئصالها بعد إبطال سببها إلى أن يعود العليل إلى حال صحته.

بل إنه في هذا المقام يجعل من عملية التفقد والمراعاة عملية مستمرة: “والاستمرار على المراعاة ودوام التفقد للأحوال واللوازم، وإغاثة الملهوف وإعانة المظلوم وردع الظالم، وتوسعة النظر في إصلاح ما مضى وواجب الحال وما يتوقع في المستقبل والمآل، لاحتمال خلل يطرأ أو حادث يحدث، أو طامع يطمع، أو ظالم يظلم، أو ناكص ينكص، أو عامل يهمل، أو فساد يحدث مع عدم الركون بالكلية إلى كل أحد”.. قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ (سورة هود: الآية113).

وهو في هذا المقام قد يشير إلى الطبيعة المؤسسية للفساد وشبكيته؛ بحيث تتشابك شبكية الاستبداد مع شبكية الفساد:

“وإذا أهمل الملك التفقد، واتكل على أخصائه وما يرفعونه إليه من الأحوال والأقوال بحسب أغراض أنفسهم، ومال معهم من غير بحث ولا جدال، فإنهم يشاركونه في الأمر بحسب ميله إليهم وركونه، ويدفعون عنه من يشكو إليه أو يتظلم، ويحجبونه عمن يسعى أو يتكلم. وإن تعداهم أحد إليه، تكلموا فيه وشهدوا كلهم عليه وجاءوا بمن يتظلم منه وقوَّلوه ما لم يقله وما لم يصدر عنه، وربما أوقع به الملك بحسب الظاهر ولم يسمع له كلاما في الأول ولا في الآخر.

فامتنع المظلوم عن شكواه، وظل كل منهم في طلب ما يهواه، واستبد أولئك بالتدبير الذي هو تدبير الممالك ولم يسع الناس إلا الخضوع لهم والإذعان، وصار لكل منهم في مكانه سلطان، وانتمى إليهم كل مفسد وشيطان، وصاروا على ما يضر الناس ويغضب الله أعوان، وكل منهم يظلم ويفعل ما لا يرضى به مولاه، وكل منهم يخبط في ظلمة عشواه، وقد طمس على قلبه إذ لا يتحقق أن يراه، فهذه كلها حوادث لأسباب الفساد، وما الله يريد ظلمًا للعباد”. (37).

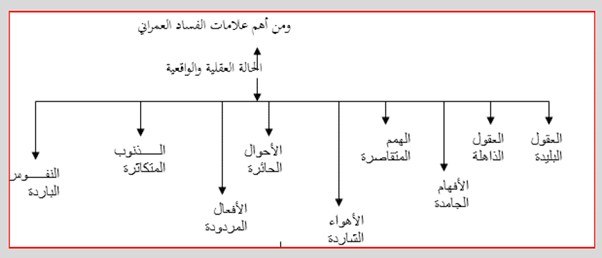

أما عن مظاهر الفساد والعلامات الدالة عليه خاصة فيما يتعلق بالأحوال والأفعال، فإن الأسدي يؤكد: “إن الأحوال والأفعال فيما بين متناقض ومتقاصر، قد غلب الفساد، وقلت العمارة، وكثر الخراب، لما هو معلوم من حدوث الحوادث التي هي للفساد أسباب” (38).

“وكذلك فإن من علامات الفساد، والخراب، والعذاب: نفوسا متغيرة، وأخلاقا متنكرة، ومعاصي مستكثرة، …”، وكذا من الأسباب والعلامات تلك الحالة الثقافية والواقعية التي تشكل أسبابا وعلامات للفساد:

(… عقول بليدة، وأفهام جامدة، وأهوال شديدة، وأهواء شاردة، وأفعال مردودة، ونفوس باردة…) (39).

وكذلك من الأسباب والعلامات:

(شهوات متغايرة، وأحوال حائلة، وغفلات متوافرة، وآمال مائلة، وهمم متقاصرة، وصوال صائلة، وقلوب متنافرة، وأهوال هائلة، وعيون متناظرة، وعوازل عازلة، وذنوب متكاثرة، ومحافل حافلة، وظلمات متجاورة، وعقول ذاهلة)(40).

في هذا السياق نرى تكامل هذه العلامات التي تدل على أحوال الناس في بيئة قد غلب عليها الفساد، وتحققت الأسباب التي تمكن له، وتجعله منتشرًا شبكيًا ومؤسسيًا، وهو أمر يؤدي إلى جملة من الآثار التي تتمثل في ستة أشياء يحددها الأسدي:

الأول- وقوع الإهمال في كثير مما يجب من الأعمال.

الثاني- الاغترار بالآمال وسعة الإمهال.

الثالث- التشاغل بالزهرة الفانية، وجمع الأموال.

الرابع- تعطل الكثير من أسباب العمارة.

الخامس- عدم الالتفات إلى نتائج الحكم.

السادس- طمع النفوس، وتطلع الأعين أملاً في استمرار ما وُجد من سوابغ النعم(41).

لا شك أن هذه الحوادث، والأسباب، والعلامات تؤدي إلى ما يمكن تسميته بفساد القيم، وفساد السلوك، والتعلق بالحلول الذاتية ويؤدي ذلك جملة إلى مزيد من الفساد والتمكين له.

“فمن هذه الحوادث والأسباب اندرس ما اندرس من المحاسن والفضائل (فساد القيم)، وانبجس ما انبجس من معينات المعايب والرذائل (فساد السلوك)، وطلب كل طامع ومغرور ما أمكنه من تحصيل العاجل (البحث عن الحلول الذاتية)، وأرسلت هوام الشهوات”، وعلى هذا تظهر أسباب الفساد وتخفي (42).

كل هذا ارتبط لدى الأسدي بسياسات اتسمت بثلاث خصال:

الأولى- سوء التدبير مع نقص القوة والإمكان، والثاني- نقص سنة العدل وسوء التصريف، والثالث- الأخذ في جانب التقصير والنقصان.

وغالبًا يبدو هؤلاء ممن يمارسون ذلك الفساد، يتعاملون مع الأمور بسلوك فساد وإفساد، “فيستخرجون الأموال بالظلم والطغيان، ويرضون ببعضها مَن له في الدولة كلام وإمكان، وبما يحملونه من الهدايا والأموال يرشون بها الأعوان، فيسعى لهم، ويلبسون التشاريف المملوكية بين بيدي الملك والأمير والسلطان، فيصير كل واحد منهم في بلده وإقليمه إذا عاد إليه ذا قوة وإمكان وسطوة وأعوان.. وإقطاعات ونعم وديوان، وقويت بذلك نفسه وازدرى بقول فلان وفلان”. إن انتشار بيئة الاستبداد تشكل محضنًا لعمليات الفساد.

وفي هذا السياق الذي يعدد فيه الأسدي أشكال من الفساد، فإنه يؤكد على تلك العلاقة العكسية بين الصلاح والإصلاح من ناحية، وبين الفساد والإفساد من ناحية أخرى، فيقول: “فليت شعري أي صلاح يتفق مع وجود الفساد؟ وأي عمارة تبقى وتصلح مع الإكراه والإجبار والظلم للعباد؟”

“فلما يقع الإهمال في العمارة يدخل الخلل ويقع الخراب ويحصل التنافس والتحاسد.. ويميل الولاه مع ذوي القوة والأموال على من حصل في حاله ضعف واختلال، وكثر احتمال الضيم والصبر والاحتمال، وتمادي على ذلك الحال”.

من الجدير بالذكر في هذا تلك الإشارة الأسدية إلى أن هذا الإهمال والخلل هو مما يُحدث حالة من تفتت المجتمع واختلال شبكة علاقاته الاجتماعية ونسيجه الاجتماعي، كما أن هذه الحال تفرز من ضمن ما تفرزه ذلك التحالف الأسود بين رجال السياسة ورجال الأعمال.

وتكتمل الحلقة في تسلط الولاة، وأصحاب الجباية والخراج بالظلم والجور..، ولا يقدر أحد أن يشكو ظلمته خوفًا من أن يتجدد ما هو أشد وأكبر..، واضطر من بقي في البلاد إلى أن يتواطؤوا مع من يلي أمرهم على الفساد، واستخلاص الأموال بغير حق بل بالمجان، واكتمال هذه الحلقات كذلك يكتمل بتولية العمال بالمال، وتناول البدل على ولاية الأعمال، وانتماء كل ظالم إلى ركن من الأركان.. حتى يسادد عنه ويقارب، ويرد عنه كل من يشكيه أو يطالب.

ويترتب على ذلك ضياع الحقوق لاستحالة الشكاية من المظلوم لذلك الظالم المذموم، الذي غالبًا ما يقوم ذلك الحامي له والمسادد عنه من تعويق الشاكي عما يروم، ومداهنته حالاً أو تخويفه وتهديده حالاً آخر، وإن وجد الشاكي قد تسلط بلسانه، ولا بد له من الشكاية من ذلك الظالم إلى سلطانه، دبر عليه وأعكسه في قصده وطلبه، وربما ضُرب وأُهين وحمل في الاعتقال إلى من تظلم في يده وبسببه.

ومن هنا تتولد متوالية الفساد. فمن جملة هذه الأسباب تولد ما طلبه أهل الضعف من البلاد، وكثير من أصحاب الإقطاعات والأجناد، في الركون إلى بعض الأعيان ومن يكن من أهل الشوكة والقرب من السلطان، ليدفع عنهم ما يؤخذ من الجبايات. أليس ذلك كله اختلالا، وقواعد قد وضعت على فساد، ووضحت العلة بما ظهر من الحوادث والعلل والأسباب؟

وكذلك فإن الأسدي يعتبر أن من سكت من أهل التدبير والعلم والمعرفة بالأمور عن نصيحة السلطان فهو غاشٌ له خاصة، ولسائر المسلمين كافة، فيعد ذلك من جملة التمكين للفساد؛ لأن ألسنة أهل الغش والتدليس في قوى سمعه متمكنة، والنحوس في رعاياه ودولته متصرفة.

ومن هنا كان هذا الشعار الذي حمله الأسدي: “إن الأبرار يعمرون مسالك الكون والفجَّار يعمرون مسالك الفساد”.

وكذلك من جملة الفساد تصرف الناس حيال الأزمة والابتلاء؛ من ذكر الأسباب الموجبة لحدوث الحوادث التي هي آثار القدرة الإلهية القاهرة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ﴾ (سورة البقرة: الآية 155)، من وقوع الوباء ثم ما أعقبه من غلاء وجوع ونقص في الثمرات ونقص الأموال من أصولها، وعظمت مصائب الحوادث من كثرة المظالم ووقعت موجبات الخوف بعد الأمان، وطالت مدة البأس والغلاء، وعظمت الشدة من الجهد والبلاء، وانكشفت أحوال كثير من الناس في كثير من البلدان، ومع ذلك لم يحدث الارتداع ولا الرجوع عن الطغيان من أقوام هم الأصول في إنشاء أنواع الظلم والعدوان .. لأن الغفلة قد تحكمت، والمفاسد قد استحكمت، والمخاوف قد ازدحمت، وإنما ذلك لضعف الأمر ولنقص الحكم وفساد السياسة وسوء التدبير وظهور أسباب الأذى عن تعمد؛ لكثرة الإهمال وعدم التفقد ووجود التقصير”.(43).

كذلك ومن جملة أنواع الفساد “حصول الإهمال والتفريط في إصلاح المكاييل والموازين والنقود؛ لأن بها حصول التمدن والاجتماع .. فإن من تقصير السياسة فساد النقود، وفي فساد النقود دخول الخلل في المعايش والنقص في الأموال والمعاملات، واعتماد التطفيف المنهي عنه في الموازين اعتمادًا على تفاوت القيم، وربما تعدى ذلك للمكاييل في سائر الأنواع والأصناف، فهي من أعظم الأسباب في التطفيف والخسران ودخول الخلل.. وإن أكره الناس على التعامل بالنقود الفاسدة توقفت الأحوال وضاعت الأموال وكثرت الأقوال وتغيرت الأسعار، وحصل التنازع لوجود الاضطراب.

وهذا من جملة الخلل والفساد في العمارة.

وهو -أي الأسدي- يربط بين الفساد والغش: “فالأصل في ذلك من دسائس أهل الفساد وشياطين الإنس الذين هم الأس في خراب البلاد ومضرة العباد، فإنهم يظهرون للملوك منفعةٌ ما في العاجل ويحصل فيها وبسببها على التدريج مضار كثيرة في الآجل، وغالبًا المصلحة إنما تكون لهؤلاء النحوس فيما يحملونه من تفاوت العباد وتدريج الغش المنحوس؛ لأن الغش إذا أطلق في اليسير سرى وتدرج في الكثير، وصار في ذلك الإمكان لأهل الزغل والفساد، وتدرج الحال إلى أكل الحرام وفساد الأموال في الأرض والبلاد”(44).

الأزمة (الأسباب والمظاهر)

الآفات الدنيوية

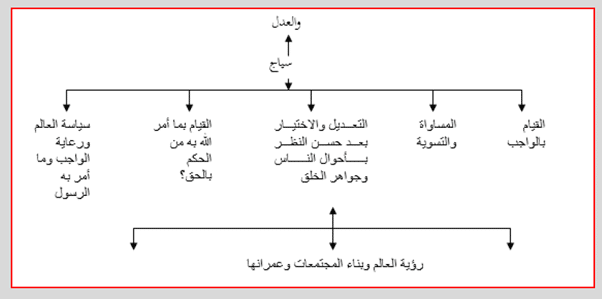

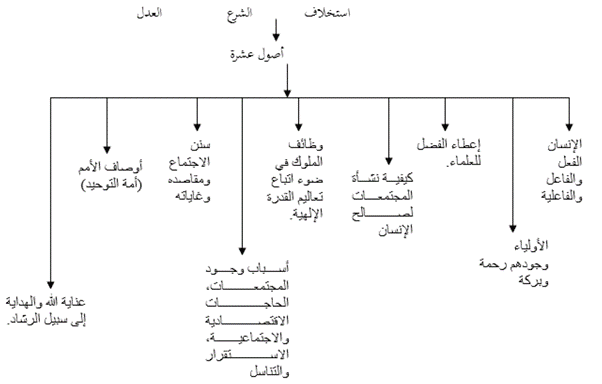

أصول الهندسة العمرانية

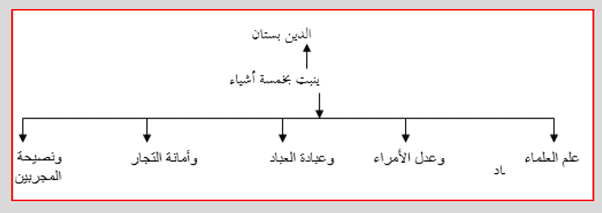

بستان الدين

سياج العدل

أصول الاستخلاف

فساد العمران

مؤشرات الفساد

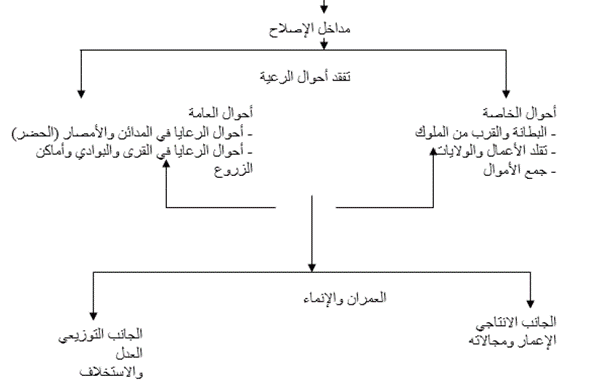

مداخل الإصلاح